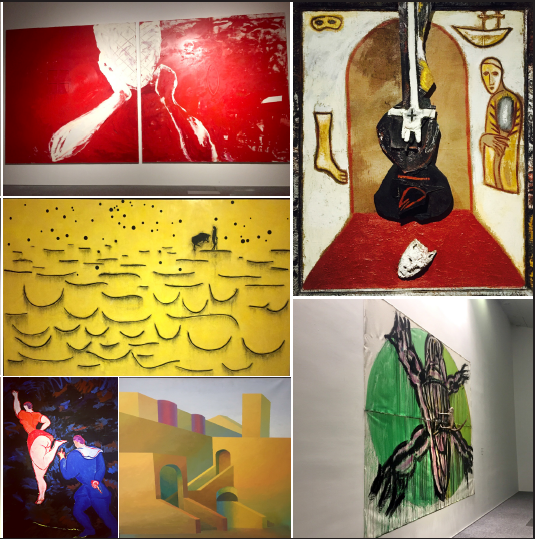

展覽簡(jiǎn)介:《美的顛覆——意大利當(dāng)代藝術(shù)的洞見(jiàn)》展覽,由國(guó)際著名的策展人、藝術(shù)史學(xué)家羅蘭·艾格先生(Lorand Hegyi)擔(dān)任策展人,本次展覽將集中展現(xiàn)重量級(jí)意大利當(dāng)代藝術(shù)家的作品,體現(xiàn)20世紀(jì)80、90 年代藝術(shù)思維的多樣性、詩(shī)意性、豐富性以及當(dāng)時(shí)的倫理責(zé)任觀。

藝術(shù),之于意大利

意大利地處南歐半島,終年陽(yáng)光充足、溝通東西方各國(guó)繁盛的商業(yè)貿(mào)易孕育了意大利人豪邁、爽朗、樂(lè)觀、熱情的性格和崇尚自由、享受人生的態(tài)度。豁達(dá)的民族個(gè)性在很大程度上成就了意大利濃郁的藝術(shù)創(chuàng)作氛圍,而輝煌的古典藝術(shù)傳統(tǒng)更使意大利成為真正的藝術(shù)圣地,意大利人深知這些藝術(shù)瑰寶是他們民族靈魂的一部分,耀眼的藝術(shù)成就成為凝聚意大利人民族意識(shí)的粘合劑。

另一方面,宗教為意大利藝術(shù)的倫理性注入了更加豐厚的底蘊(yùn)。中世紀(jì)的意大利曾經(jīng)是基督教在世界的中心,至今也仍是天主教的教廷所在地,教堂在意大利遍布各地, 如H.丹納所言:“意大利人天生的平衡感能把理想與現(xiàn)實(shí)、靈魂與肉體、形而上與形而下都結(jié)合得恰到好處。”意大利歷史上不計(jì)其數(shù)的繪畫(huà)、雕塑、文學(xué)等傳世之作都取材于宗教內(nèi)容,但就其美學(xué)效果而言,卻完全是世俗性的,換句話(huà)說(shuō),宗教之源哺育了意大利藝術(shù),卻賦予它生活的靈性。

悠久的歷史使得意大利藝術(shù)設(shè)計(jì)秉承了歐洲古典風(fēng)骨,而意大利活躍熱情的民族性和多樣的文化底蘊(yùn)又使得意大利藝術(shù)設(shè)計(jì)同樣具有新鮮與活力。意大利著名作家和藝術(shù)評(píng)論家烏貝托.艾科在談到意大利設(shè)計(jì)時(shí)說(shuō):“如果說(shuō)別的國(guó)家有一種設(shè)計(jì)理論,意大利則有一套設(shè)計(jì)哲學(xué),或許是一套設(shè)計(jì)思想體系。”

從羅馬藝術(shù)開(kāi)始,文藝復(fù)興、巴洛克、洛可可……意大利作為孕育歐洲藝術(shù)繁盛枝葉的溫床,是多元的、包容的、靈動(dòng)的,每年定期在米蘭舉辦的時(shí)裝展、家具展、藝術(shù)展代表著行業(yè)內(nèi)的世界最高水平,吸引著來(lái)自世界各地的藝術(shù)愛(ài)好者朝圣膜拜。

藝術(shù)顛覆力

藝術(shù)是具有力量的,有時(shí)候呈現(xiàn)出支撐力,有時(shí)則是顛覆力。挑釁的藝術(shù)語(yǔ)言需要勇氣與魄力,還有跳出固有生存模塊和邏輯進(jìn)行敏銳思考的能力,而意大利現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)中不乏有以誘導(dǎo)、批判為方式,呈現(xiàn)當(dāng)代社會(huì)中人所存在的不同環(huán)境及人類(lèi)學(xué)種種局面的作品與作者。

藝術(shù)顛覆力,不是夸夸其談,更不是無(wú)病呻吟。藝術(shù)可以呈現(xiàn)雅致高貴,同時(shí)也能如同利劍一樣具有撕裂的破壞性。這可能就是藝術(shù)的另類(lèi)魅力所在。

藝術(shù)發(fā)展的路徑,本身就是一場(chǎng)顛覆與反顛覆周而復(fù)始的歷程。

以展覽中所呈現(xiàn)的貧窮藝術(shù)、超前衛(wèi)藝術(shù)和新羅馬派為例,就呈現(xiàn)了藝術(shù)自我進(jìn)化的動(dòng)態(tài)過(guò)程。

貧窮藝術(shù)的創(chuàng)作者們?cè)诰癯橄蟮南炊Y之下,通過(guò)收集、加工和組裝來(lái)自現(xiàn)代都市日常生活或工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種垃圾廢品來(lái)完成創(chuàng)作,其核心是利用基本材料的組合,將各種普遍的能量和具體、即時(shí)、物質(zhì)的不同實(shí)際情況可視化,以啟發(fā)性、訴諸感官的方式揭露出永遠(yuǎn)變化著的情景。

然而,在貧窮藝術(shù)發(fā)展得如火如荼之際,藝術(shù)家們開(kāi)始重新回歸藝術(shù)的“內(nèi)在勞動(dòng)”,對(duì)繪畫(huà)本質(zhì)進(jìn)行重新發(fā)掘,實(shí)現(xiàn)了對(duì)貧窮藝術(shù)的反叛。超前衛(wèi)藝術(shù)發(fā)起的初衷在于扭轉(zhuǎn)20世紀(jì)70年代意大利極簡(jiǎn)主義繪畫(huà)和所謂非上架藝術(shù)的泛濫。超前衛(wèi)藝術(shù)通過(guò)提倡回到架上、回到畫(huà)布的繪畫(huà)方式,以可見(jiàn)的畫(huà)面形象表現(xiàn)畫(huà)家的內(nèi)在情感,充分利用多種不同的繪畫(huà)藝術(shù)手法,實(shí)現(xiàn)了繪畫(huà)在意大利藝壇上的再一次空前復(fù)興。

超前衛(wèi)藝術(shù)初獲認(rèn)可之后,意大利開(kāi)始出現(xiàn)更具智性的藝術(shù)流派——“新羅馬派” (亦稱(chēng)“最后的一代”)。該流派最大的特點(diǎn)在于探討“微觀敘事”的合理性,塑造出多元?dú)v史的視覺(jué)造型語(yǔ)言。

從某種層面上說(shuō),新羅馬派仍舊在不斷探索著繪畫(huà)藝術(shù)形式的潛力和可能性,以吉賽普·戛洛為例,其所擅長(zhǎng)的象征性的、喚起式的比喻類(lèi)作品,不斷重復(fù)母題,如微型的人、動(dòng)物、線(xiàn)條,創(chuàng)作出一種象征性的感官肌理和標(biāo)識(shí)般的形式,這種形式消解了繪畫(huà)世界里的所有等級(jí)結(jié)構(gòu)、中心或者邊緣,形成一種創(chuàng)新式的藝術(shù)構(gòu)成。

回歸之美

盡管意大利的藝術(shù)流派隨著時(shí)間不斷演變、豐富,但是對(duì)美的回歸卻成為個(gè)中主流, 這是源自古羅馬時(shí)代的意大利美學(xué)傳統(tǒng)基因所決定的。諸如拿腐臭動(dòng)物尸體作為作品的“另類(lèi)”藝術(shù)形式在純正的意大利藝術(shù)作品中是很難尋到蹤跡的。從繪畫(huà)作品到攝影藝術(shù)到裝置作品,甚至是行為藝術(shù),對(duì)美的追求是根本創(chuàng)作意識(shí)的體現(xiàn)。美的形式可以千差萬(wàn)別,但是最終體現(xiàn)藝術(shù)美的原則卻不會(huì)改變。

意大利藝術(shù)之美是博大的,或許是源于宗教關(guān)系,又或者是政治根由,意大利文化藝術(shù)能夠突破民族性和地域性的價(jià)值范疇, 而上升到整個(gè)西方世界乃至全人類(lèi)的高度進(jìn)行創(chuàng)作和展示。在意大利藝術(shù)價(jià)值體系中, 民族文化身份的焦慮顯得不那么明顯,與此同時(shí),高度民主化的社會(huì)環(huán)境令意大利藝術(shù)對(duì)于純社會(huì)學(xué)主題的內(nèi)容不那么關(guān)注,與生俱來(lái)的哲學(xué)思維邏輯令他的創(chuàng)作往往上升到人類(lèi)心靈、宇宙、生死、愛(ài)恨、夢(mèng)與現(xiàn)實(shí)等主題上,這種超脫的創(chuàng)作氛圍成就了意大利藝術(shù)創(chuàng)作的空靈之美。

由于對(duì)藝術(shù)的執(zhí)著追求,意大利藝術(shù)創(chuàng)作呈現(xiàn)出了對(duì)現(xiàn)實(shí)中消費(fèi)主義的批判,并且對(duì)于工業(yè)文明、對(duì)人類(lèi)想象力的腐蝕進(jìn)行了毫不留情的鞭笞。然而,與之形成悖論的是, 意大利的現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)又難以幸免地被深深烙上商業(yè)社會(huì)的烙印,當(dāng)代藝術(shù)家繞不開(kāi)商業(yè)社會(huì)種種人民喜聞樂(lè)見(jiàn)的題材,這令創(chuàng)作“接地氣”的同時(shí),也讓藝術(shù)品成為供大眾消費(fèi)的消費(fèi)類(lèi)商品,藝術(shù)品市場(chǎng)中商業(yè)品牌與藝術(shù)作品合作的現(xiàn)象并不鮮見(jiàn)。藝術(shù)品創(chuàng)作開(kāi)始流水線(xiàn)化運(yùn)行,商業(yè)潮流和藝術(shù)創(chuàng)作從未像今天這樣親密、同床異夢(mèng),卻又互利共贏。或許這恰是當(dāng)代意大利藝術(shù)創(chuàng)作,乃至全世界藝術(shù)創(chuàng)作所面臨的最大倫理價(jià)值顛覆。

2024年第七屆中國(guó)汽車(chē)質(zhì)量論壇暨20...

2024年第七屆中國(guó)汽車(chē)質(zhì)量論壇暨20...